メンタルヘルス

ハインツ・コフート

健全な自己愛と自己心理学 OWLのひとりごと

![]()

コフート 健全な自己愛と自己心理学(Ⅰ)病的な自己愛

ハインツ・コフート

病的な自己愛

前回のジャック・ラカンに続いてハインツ・コフートを紹介する(図1、緑色)。ラカンと同じく、ジークムント・フロイト後継者の一人である。コフートが生涯にわたって続けたのは、自己心理学と自己愛についての研究だった。

多くの人にとって「自己愛」とはどのようなものだろう。否定すべき未熟なもの?それとも、大切で必要なもの?コフートの自己心理学や「自己愛」の研究は、私たちの日常にどれだけ役に立つのだろうか。本稿ではそれを考えてみたい。

図1 精神分析・深層心理学の系譜

ハインツ・コフートは、一九一三年にオーストリアで生まれた。ナチス・ドイツ時代にアメリカ合衆国に亡命し、その後米国で活躍した。

精神分析家として発達心理学の確立に貢献した。「精神分析的自己心理学」を確立し、大きな広がりをもった理論を展開した。「自己愛」を中心として、「自己」の発達に関する研究に生涯を捧げた(図2)。

図2 ハインツ・コフート

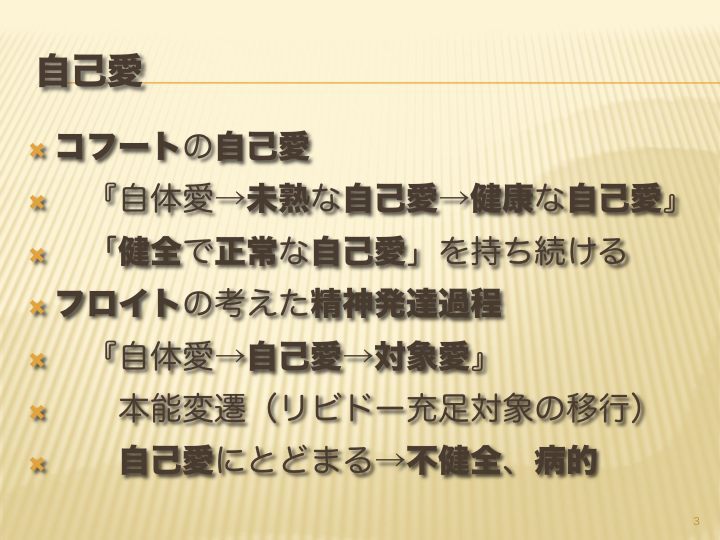

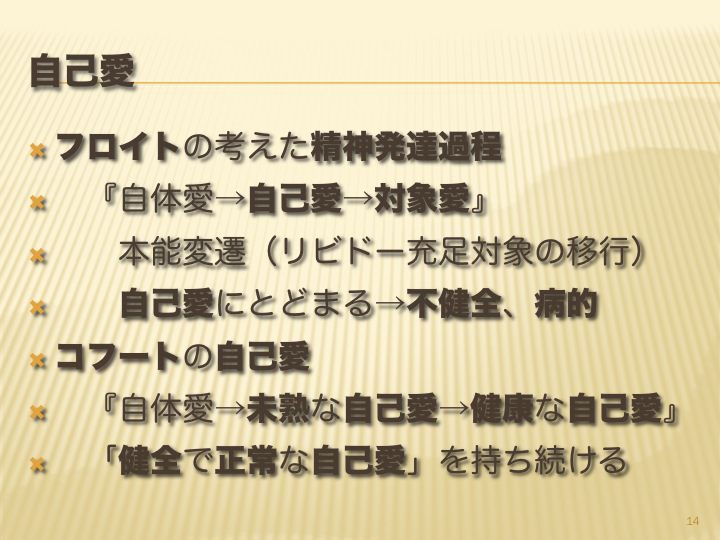

コフートは、「自己」の成長について次のように述べる。自己に対する愛は、「自体愛」から「未熟な自己愛」を経て「健康な自己愛」へと発達する。そして、人は「健全で正常な自己愛」を生涯にわたって持ち続けていく、と。

コフートが「健康な自己愛」を主張するまで、「自己愛」は全く別の捉え方をされていた。「自己愛」それは未熟で不健全、病的なものだった。それはフロイトからの圧倒的、絶対的な影響による。

フロイトによれば、人間は「自体愛」から「自己愛」を経て「対象愛」を持つ存在へと成長してゆくという。「リビドー(欲動、脚注1)」の充足対象が、成長にともなって「自己」から「対象」へと移行してゆくというのである。

そういった移行が充分になされず、リビドーの充足対象が「自己」にとどまると「未熟な自己愛」のままとなる。そういった「自己愛が、未成熟、不健全、病的だというのである(図3)。

図3 コフートとフロイトの「自己愛」

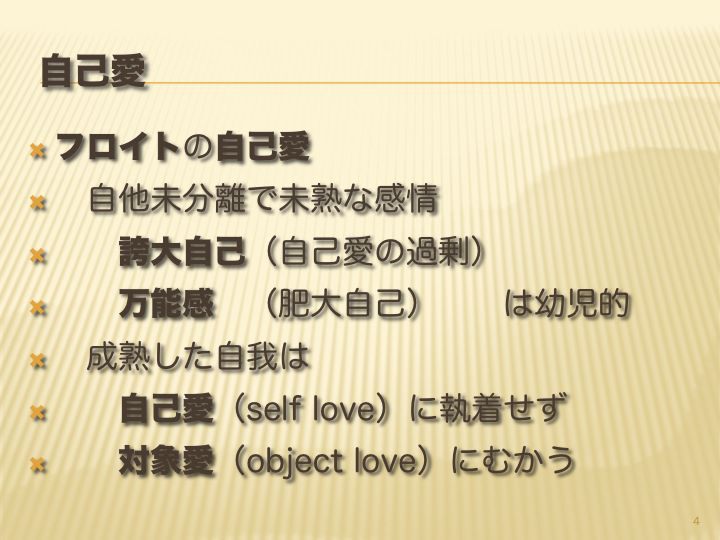

コフートの「自己愛」を詳しく見る前に、フロイトの「自己愛」「自己」について見てみよう。フロイトが考える「自己愛」は、まず自他未分離で未熟な感情である。

自己愛が過剰で「誇大自己」と称しても良い。何でもできるすごい「ボク」という「万能感」を持っている。「肥大自己」とも言われる。フロイトによると「自己愛」は幼児的である。

他方、成長した「自我」は「自己愛(self love)」に執着せず、「対象愛(object love)」へと向かう。自己愛に留まっているのが未熟な自我であり、対象愛へと向かうのが成熟した自我である。フロイトはこのように主張した(図4)。

図4 フロイト、自己愛から対象愛へ(1)

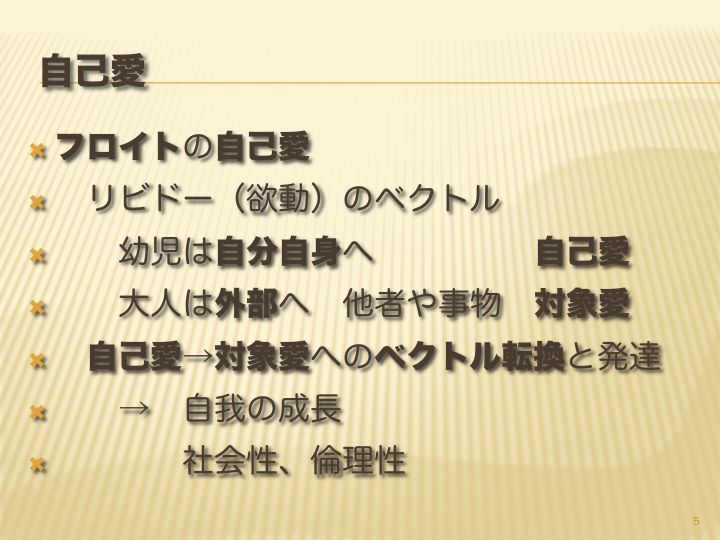

フロイトによれば、「リビドー(欲動)」のベクトルは成長に伴って向きをかえる。幼児なら自分自身に向かう。成人では他者や物事など外部に向かう。そのベクトルが自分自身に向かう時は「自己愛」だが、他者に向かう時は「対象愛」へと成長してゆく。

自己愛から対象愛へとベクトル方向が転換し自我が発達してゆく。これが自我の成長であり、そうすることによって人は倫理性や社会性を獲得するに至るという(図5)。

図5 フロイト、自己愛から対象愛へ(2)

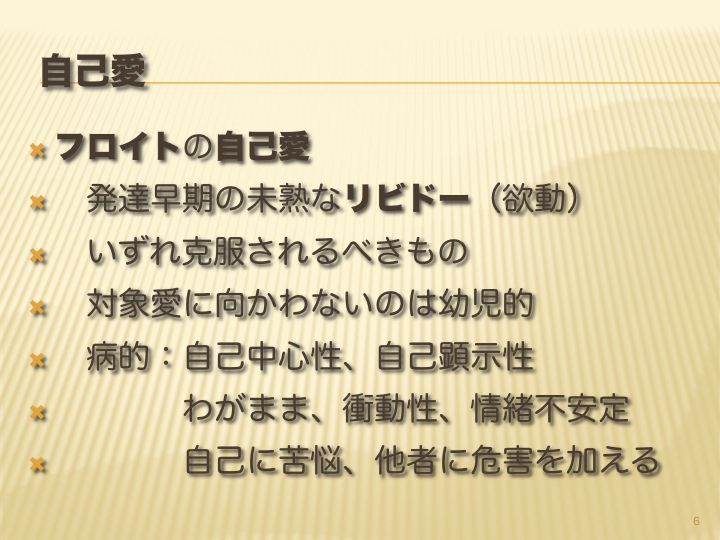

フロイトによると、発達早期の未熟なリビドー(欲動)はいずれ克服されるべきものである。対象愛に向かわない自我は、あくまで幼児的である。自己中心性、自己顕示性、わがまま、衝動性を有し、情緒不安定で自己に苦悩し、他者に危害を加えるなどの「病的」な側面を持つという(図6)。

図6 フロイト、自己愛から対象愛へ(3)

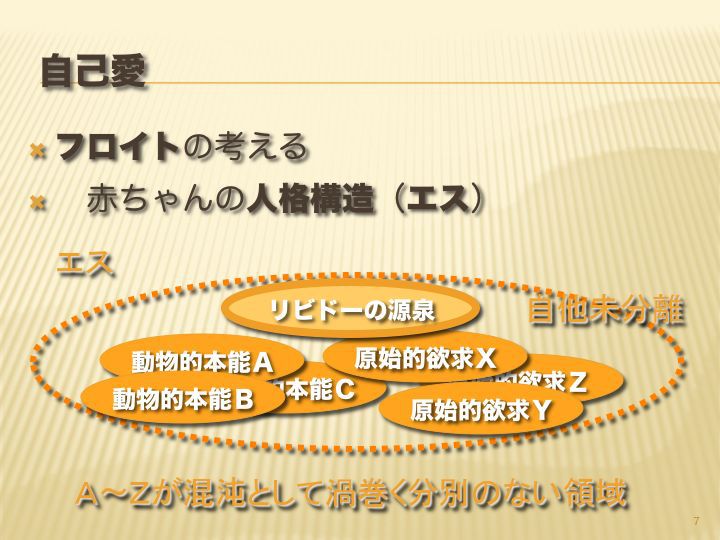

これまでのところを簡単な図にしてまとめてみる。図7はフロイトの考える乳幼児の人格構造である。

自他未分離の状態だが、リビドー(欲動)の源泉は数々の生物的本能(A、B、Cなど)と原始的欲求(X、Y、Zなど)である。そこでは、生物的本能と原始的欲求が混沌として渦巻いている。これらの分別のない領域。それが乳幼児の人格構造(エス)というのである。

図7 フロイトの考える赤ちゃんの人格構造

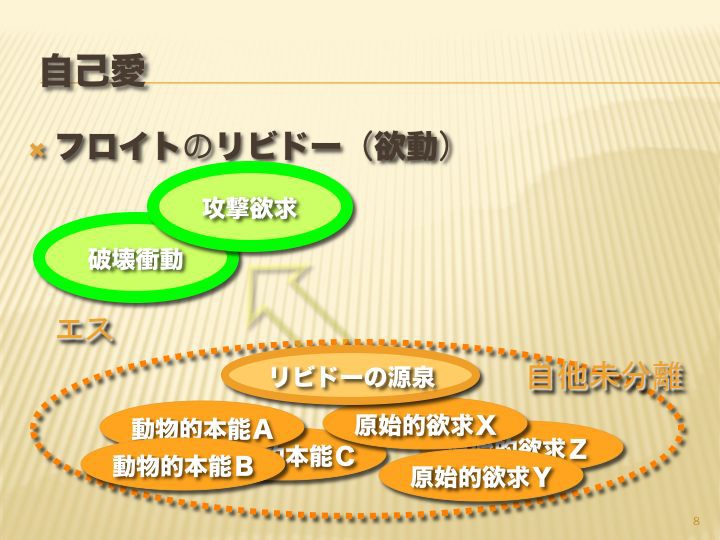

乳幼児期の未熟な自我において、リビドー(欲動)は攻撃欲求や破壊衝動として外に向かう(図8)。

図8 赤ちゃんのリビドー(欲動)のベクトル

成熟した自我においては、社会性(A、Bなど)や道徳観(X、Yなど)がリビドー(欲動)の源泉となる。自他境界が明確となった上で、リビドー(欲動)は建設的欲求や創造的行動へと向かう(図9)。

図9 成熟自我のリビドー(欲動)のベクトル

最後に「自体愛」から「自己愛」を経て「対象」が登場するようになる成長の変化を、図10~12にまとめてみる。

図10の上半分は、自他境界が不明瞭な状態で、外界に対して無関心な「自体愛」を表している。内側に「快(A)」を抱えていて、外界の状況いかんにかかわらず満たされている。これが「自体愛」である。

図10の下半分では、自分の中に「不快(X)」が出現し、外界に「快(B)」が認められる。

図10 自体愛の成長

自己愛では、外界の「快(B)」を自分の中に「取り込む(introjection)」。自分の中の「不快(X)」を外界に「投影(projection)」する。そして、自分の中を「快(A、B)」だけで満たして安定をはかる(図11)。

図11 自己愛への成長

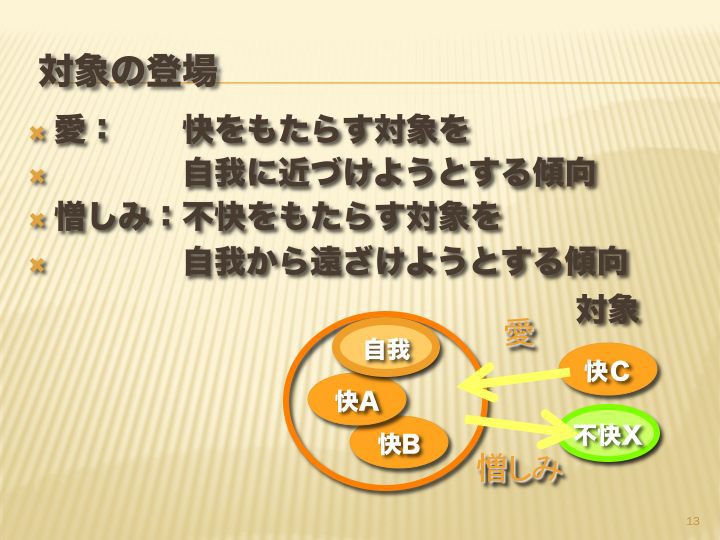

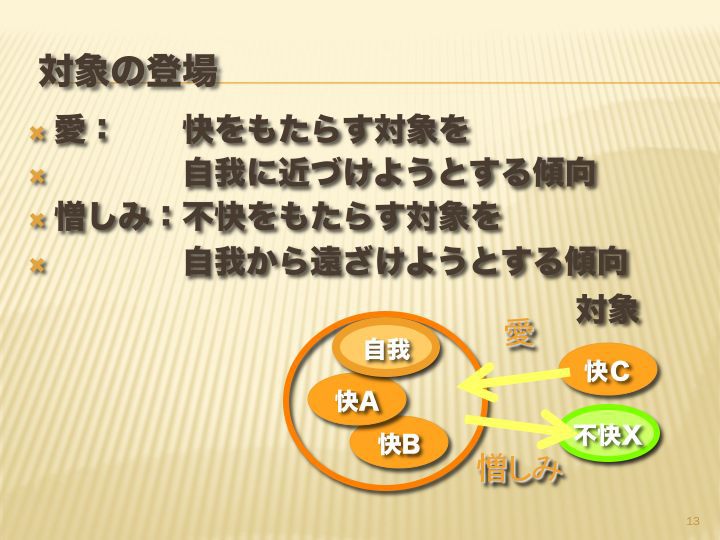

自我は内界と外界の境界をはっきりと認識するようになる。自我と「対象」をハッキリと認識するようになる。外界の「快(C)」と「不快(X)」を、それぞれ「愛」と「憎しみ」という感情として自覚するようになる。「対象」の登場である(図12)。

図12 対象の登場(1)

分析心理学では、「愛」を次のように定義する。「快をもたらす対象」を「自我に近づけようとする傾向」と。反対に、「憎しみ」を次のように表現する。「不快をもたらす対象」を「自我から遠ざけようとする傾向」と(図13)。

図13 対象の登場(2)

コフートの「自己愛」を理解するために、今回まずフロイトの「自己愛」と「対象愛」について説明した。また、その成長過程を図式化してまとめてみた。

フロイトが描く「自己愛」は、未熟、幼児的、自己中心的、自己顕示的、わがまま、衝動的、情緒不安定で自己に苦悩し、他者に危害を加えるなど「病的」である。

対して、コフートは「自己愛」を健全なものとして理解している。どのようなものなのだろう。次回、本題であるコフートの発達理論を概説する。(つづく)

脚注

1)リビドー、欲動:[Trieb(独)]精神分析学の用語。人間を常に行動へと向ける無意識の衝動。フロイトによれば、心的なものと身体的なものとの境界概念と位置付けられ、自己保存欲動と性欲動(のちに生の欲動と死の欲動)とに二分された。三省堂の大辞林には、このように解説されている。

コフート 健全な自己愛と自己心理学(Ⅱ)自己心理学の特徴

自己心理学の特徴

自己心理学の特徴

フロイトの考えた自己発達理論では、「自己愛」は未熟で不健全だった。病的なものにすぎなかった。しかしコフートは、未熟な自己愛から健康な自己愛への成長を主張。人間は「健全で正常な自己愛」を持ち続けて生涯にわたり成長してゆくとした(図14)。

図14 フロイトとコフートの精神発達過程

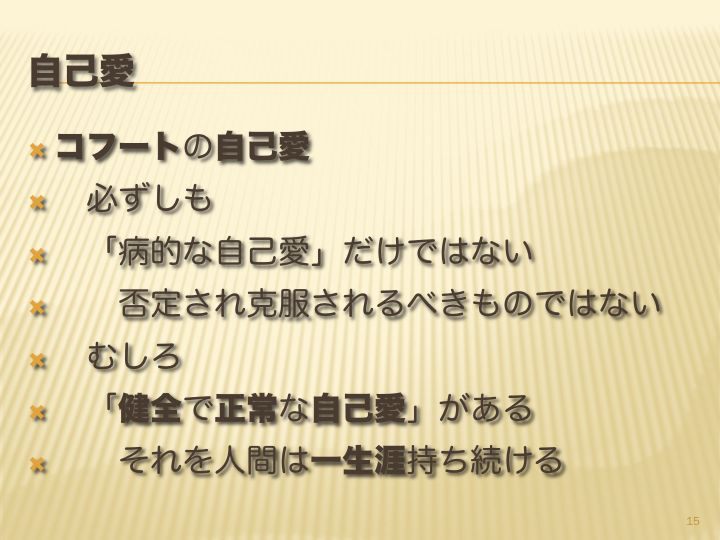

コフートによれば、「自己愛」は必ずしも「病的な自己愛」だけではない。必ずしも否定され克服されるべきものではない。むしろ、「健全で正常な自己愛」があり、それを人間は一生涯にわたって持ち続けるという(図15)。

図15 コフートの自己愛

フロイトとその後継者たちの立場やその古典的精神分析学的な理論と、コフートの発達理論はどのような点が違うのであろうか。

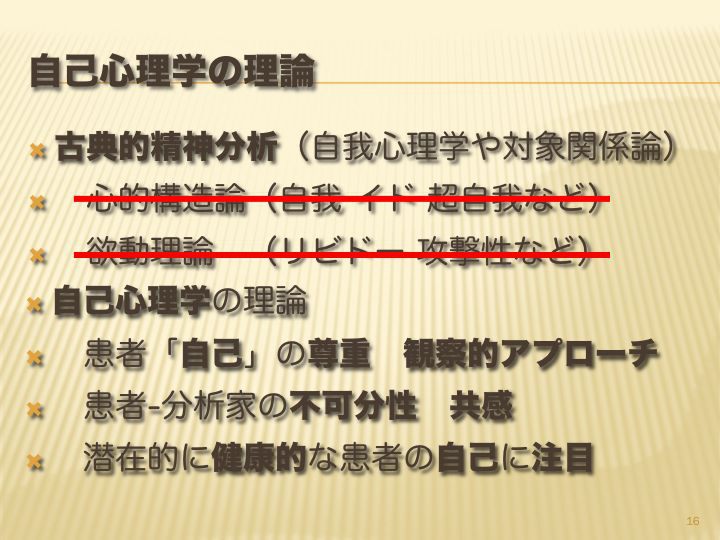

古典的精神分析学(脚注2)では、自我、イド、超自我といった心的構造論や、リビドー(欲動、脚注1)、攻撃性といった欲動理論が展開されている。しかし、そういった理論を自己心理学の理論ではまず否定する。

むしろ、患者の「自己」を尊重し、観察的アプローチをとる。クライアントと分析家の不可分性、共感が強調される。クライアントの中に潜在的に存在する「健康的な自己」に注目する(図16)。

図16 自己心理学の理論、立場(1)

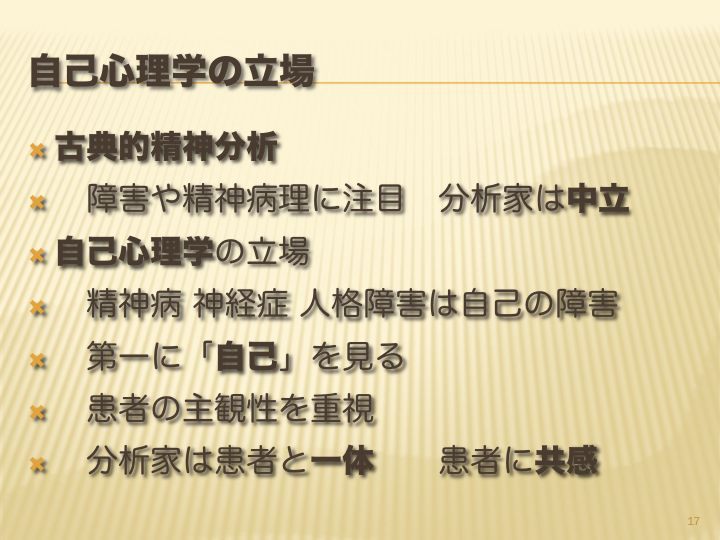

また、古典的精神分析では障害や精神病理に注目し、分析家は中立の立場をキープする。それに対し、自己心理学の立場では、精神病、神経症、パーソナリティー障害を「自己」の障害と見なす。

自己心理学では、第一にクライアントの中に「自己」を見ようとする。クライアントの主観性を重視する。クライアントとセラピストは一体で、セラピストはクライアントに共感することを第一歩とする(図17)。

図17 自己心理学の理論、立場(2)

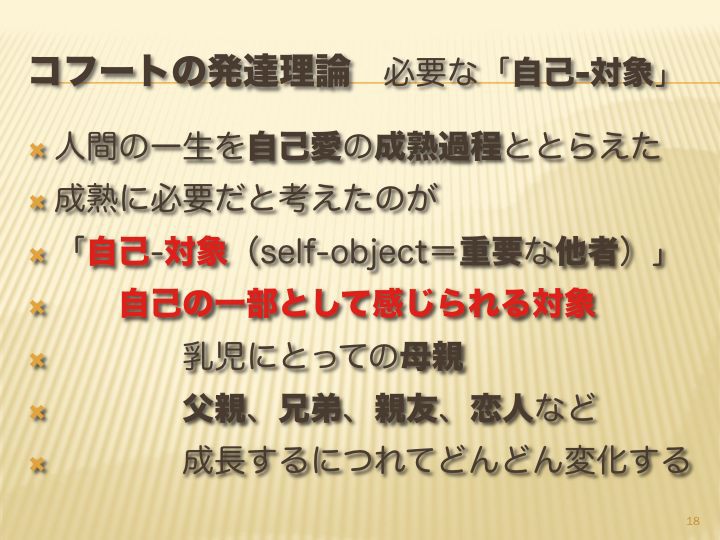

コフートは、人間の一生を「自己愛」の成熟過程ととらえている。その成熟において必要だと考えたのが「自己-対象(self-object)」である。「自己-対象」とは重要な他者、自己の一部として感じられる他者(対象)のことである(脚注3)。

具体的には、乳児にとっての母親、続く発達段階における父親、兄弟、親友、恋人、教師などが挙げられる。成長するにつれてどんどんと変化してゆく(図18)。

図18 コフート発達理論(1)「自己-対象」

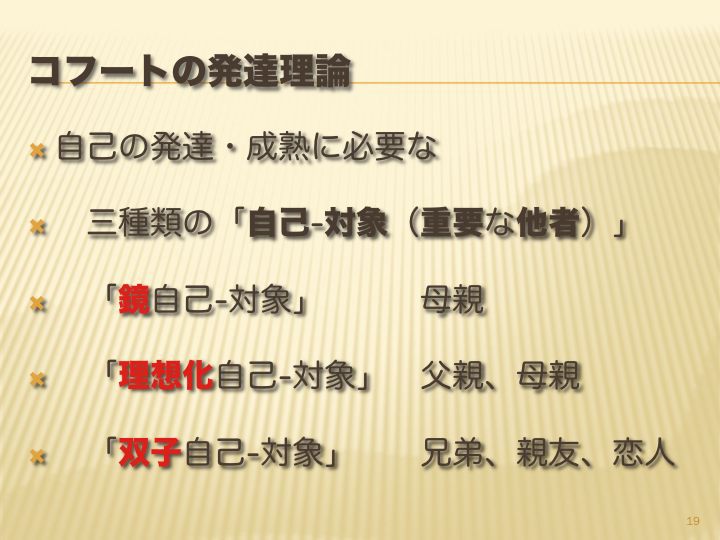

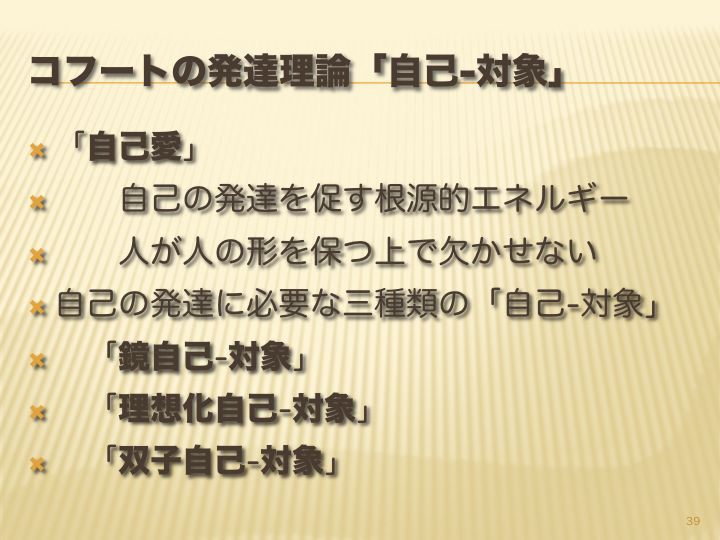

自己の発達と成熟に必要な重要な他者、つまり「自己-対象」として、コフートは三種類あげている。図19に示すように、「鏡自己-対象」、「理想化自己-対象」、「双子自己-対象」の三つである。

具体的には、「鏡自己-対象」として母親、「理想化自己-対象」として父親または母親、「双子自己-対象」として兄弟、親友、恋人などのことである。

図19 コフート発達理論(2)「三つの自己-対象」

自己は、重要な他者である「自己-対象」から、生きてゆく上で大切なさまざまな能力を吸収する。その取込み過程を、コフートは「変容性内在化」と呼ぶ。変容は「消化する」と言い換えても良い。

多くの「自己-対象=重要な他者」との出会いは、人間の成長のために不可欠となる。その出会いを通した「変容性内在化」が多ければ多いほど、人はどんどん成長してゆく(図20)。

図20 コフート発達理論(3)「変容性内在化」

コフートは解説する。人間が「自己-対象」からさまざまな能力を吸収する。さまざまな能力を複製しつつ成長する。そういった過程が一生の間つづく。

成長につながる吸収や複製を「学習」と呼んでも良い。単なる情報としての知識をひたすら吸収するのではない。対象の人格もセットとして取り込んでゆく。それが本当の「学習」といえる(脚注4、図21)。

図21 コフート発達理論(4)「成長と学習」

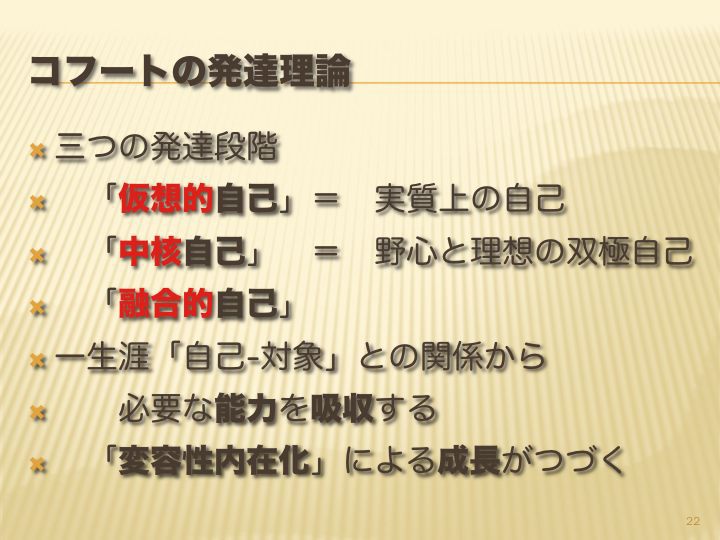

コフートの発達理論では、自己は三つの段階で発達してゆく。図22に示すように、「仮想的自己」、「中核自己」、「融合的自己」の三つである。

未発達な自己は「仮想的自己」と呼ばれ、実質上の自己のことである。「中核自己」は野心と理想の二つの極を持つもので「双極自己」とも呼ばれる。もっと成長し、複雑となり安定な構造を有する「融合的自己」となってゆく。

一生涯、「自己-対象」から必要な能力を吸収する。「変容的内在化」によって成長を続ける(図22)。

図22 コフート発達理論の概論「三つの発達段階」

以上、まず、自己心理学が立っている立場や理論が古典的精神分析学のそれとどのように違うか論じた。次いで、コフートの発達理論に重要な「自己-対象」を概説し、三つの発達段階について簡単に触れた。

次回は、「仮想的自己」から「中核自己」を経て「融和的自己」へと発達してゆくコフートの発達理論をもう少し詳しく見てゆく。(つづく)

脚注

1)リビドー、欲動:[Trieb (独)]精神分析学の用語。人間を常に行動へと向ける無意識の衝動。フロイトによれば、心的なものと身体的なものとの境界概念と位置付けられ、自己保存欲動と性欲動(のちに生の欲動と死の欲動)とに二分された。三省堂の大辞林には、このように解説されている。

2)古典的精神分析学:ここでは、フロイトの打ち立てた精神分析理論、およびその後の「自我心理学」や「対象関係論」と呼ばれる理論を指す。

3)自己-対象:「自己-対象」は難しい概念である。しかし、「『自己』の成長に必要な『重要な他者』」と言い換えると幾分わかりやすい。筆者は、「自己」という言葉は「自己の成長に必要な」ということで入っていると理解するようにしている。また「対象」という言葉が入っているのは、「対象関係論」という歴史的・理論的な背景があるからという程度に思えば良い。本論全体では、「自己-対象」を適宜「重要な他者」と置き換えて表現するように努めている。

4)学習:そもそも、本当の学習は知識の吸収にとどまらない。コフートの考えは、たいへん示唆に富んでいる。知識、能力とともに、本人が触れた自己-対象、すなわち、自己の成長のために必要な「重要な他者」の人格も、本人の中に取り込んで消化してゆく。そういった「変容的内在化」こそが本当の学習である。

コフート 健全な自己愛と自己心理学(Ⅲ)成長する自己

成長する自己

成長する自己

コフートの発達理論では、自己は三つの段階で発達してゆく。「仮想的自己」「中核自己」「融和的自己」である。今回は、その三つを順次概説する。

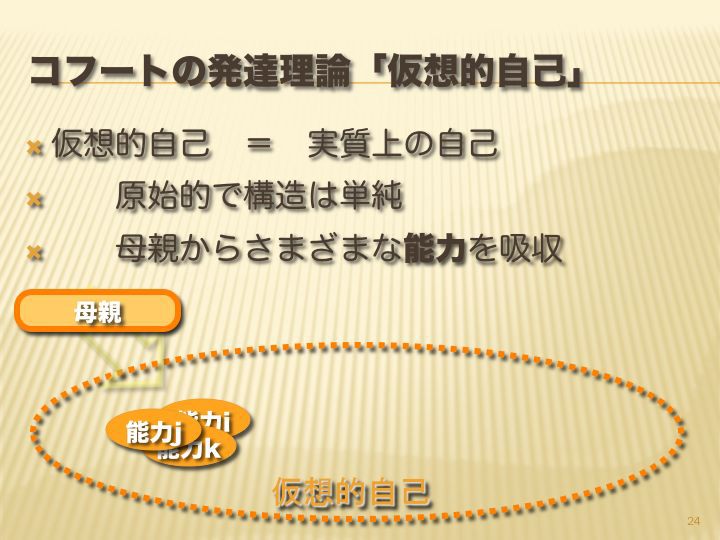

自己は、母親と接触した瞬間に発達を始める。コフートはその段階の自己を仮想的自己と呼んだ。彼はそれを「実質上の自己」とも呼んだ。自己未満だが自己とほぼ同等のものであるという(脚注5)。原始的で単純な構造しか持っていない。

仮想的自己は、母親、すなわち「鏡自己-対象」との交流により、生きてゆく上で大切なさまざまな能力を吸収する(図23)。

図23 仮想的自己の概要

仮想的自己を図式化すると図24のようになる。原始的で構造は単純。母親からさまざまな能力(i、j、kなど)を吸収してゆく。

図24 図式化した仮想的自己

母親から吸収した能力は集合して「誇大自己」が形成されてゆく。何でもできる「すごいボク」である(図25)。

図25 誇大自己の形成

母親は、まず「鏡自己-対象」としての役割を果たす。子どもの成長に必要な「重要な他者」である。しかも最も早く登場する。

その他に、何でもできるすごいボクという「誇大自己」を受け入れてくれる。褒めてくれる。母親のになうそういった役割と肯定的な反応によって、誇大自己は、より現実的で成熟した向上心へと変化してゆく。コフートによると、「誇大自己」は「向上心」へと発達してゆくという。

その向上心は、誇大自己がしっかりと成熟したものであり、「野心の極」が形成されてゆくのである。「野心」は「中核自己」の一つの極を形成し、こうして「仮想的自己」が「中核自己」に発達しはじめる(図26)。

図26 野心の極の形成

図式化すると図27のようになる。母親が「鏡自己-対象」として、子どもの中に向上心を生み出すのを手伝う。何でもできるスゴいボクという「誇大自己」は成長し、「野心の極」を形成する(図27)。「仮想的自己」は「中核自己」に発達しはじめる。もう一つの極は「理想の極」である。

図27 「野心の極」形成を図式化

次に、子どもの成長に欠くことのできない「重要な他者」として、父親が登場する。母親も「鏡自己-対象」としてだけでなく、父親的な「重要な他者」にもなりうる。つまり、父親あるいは母親、またはその両方が「理想化自己-対象」となるのである。

子どもは「理想化自己-対象」からさまざまな能力を吸収する。子どもの中にある理想的な親、スーパーマンのように「万能な親」のイメージを考えると良い。こうして子どもの中に「理想の極」が形成されてゆく。子どもが理想を持つ発端はここにある(図28)。

図28 理想の極が形成される

図式化すると図29のようになる。父親または母親、あるいはその両方が「理想化自己-対象」として、子どもの自己に「理想の極」を形成する。

図29 「理想の極」形成を図式化

母親により「肥大自己(鏡自己)」が、父親または母親(またはその両方)により「理想化自己」が成長する。やがて、二つの極からなる「中核自己」に発達してゆく。二つの極とは「野心(向上心)の極」と「理想の極」である(図30)。

図30 中核自己の形成

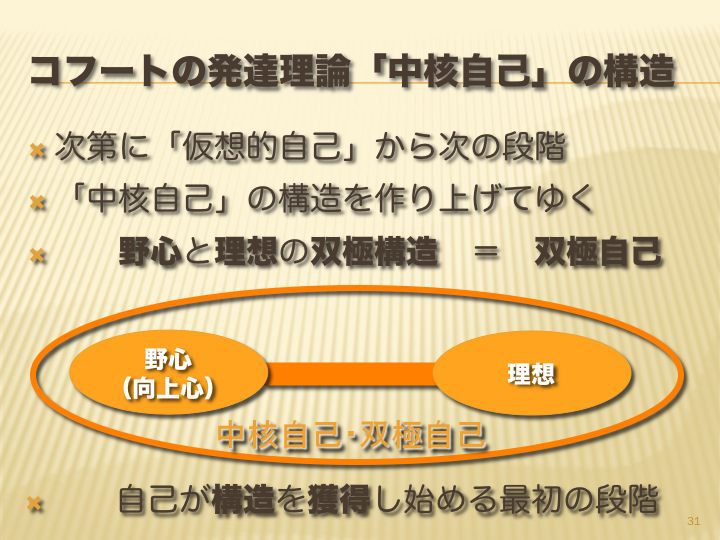

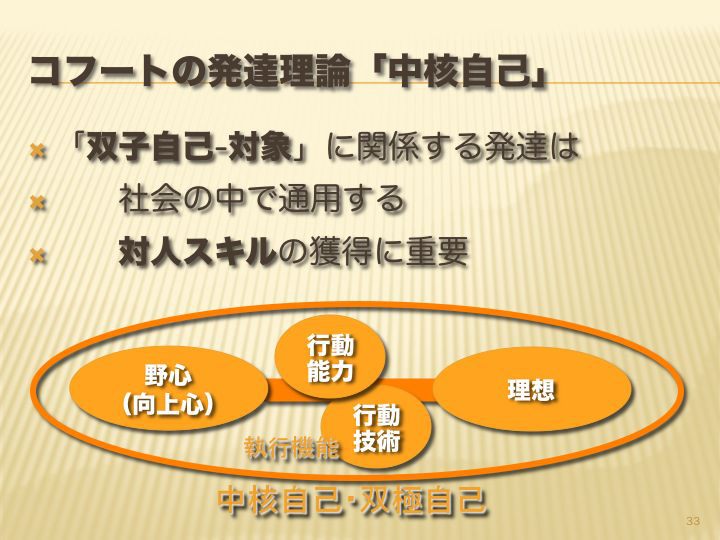

コフートの発達理論によると、子どもは「仮想的自己」から次の段階である「中核自己」の構造を作り上げてゆく。「野心」と「理想」の双極構造を有する。「双極自己」とも呼ばれる。自己が構造を獲得し始める最初の段階とされる(図31)。

図31 自己が構造を獲得し中核自己となる

子どもの自己は、野心と理想の他に、人間にとって必要なあらゆる対人技術を獲得してゆく。友人関係、同朋(兄弟)関係、同胞(兄弟)意識に近い「双子自己-対象」との関係から獲得する。

親友、同朋(兄弟)も、子どもの自己の発達にとって欠かせない「重要な他者」なのである。親では代替できない。母親や父親は決して、兄弟や親友、恋人の代わりの役割を果たせない。無理にそういった役割を果たそうとすると、却って歪んだ人間関係となってしまう。

野心と理想の二つの極の緊張によって活性化され、「双子自己-対象」から、才能、技術といった執行機能や行動能力と技術が獲得されてゆく(図32)。

図32 中核自己の発達

図式化する(図33)。「野心」と「理想」という二つの極の緊張によって活性化される形で、「行動能力」や「行動技術」といった執行機能が獲得されてゆく。「双子自己-対象」に関係する発達は、社会の中で通用する「対人スキル」の獲得に重要である、と言われる。

図33 執行機能(対人スキル)の獲得(1)

友人、兄弟関係などの「双子自己-対象」から、執行機能、対人スキルとも言うべき行動能力と行動技術を獲得してゆく(図34)。

図34 執行機能(対人スキル)の獲得(2)

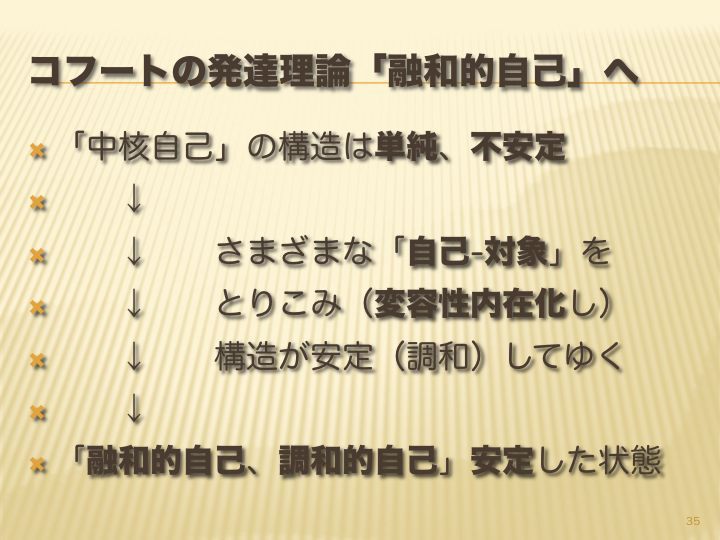

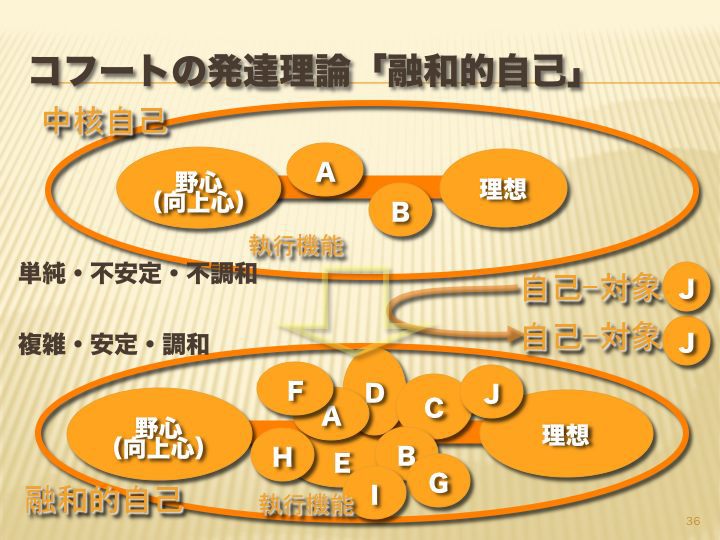

中核自己の構造は単純で不安定である。さまざまな「自己-対象」を取込み、構造が安定してゆく。これを「変容性内在化」と呼ぶ。中核自己は「融和的自己」「調和的自己」というより複雑な構造を持つようになる。複雑な構造のゆえに、より安定した状態となる(図35)。

図35 融和的自己への成長(1)

図式化する(図36~37)。さまざまな「自己-対象」から、行動能力や行動技術といった執行機能(A~X)を次々と獲得する。単純かつ不安定で不調和な中核自己は、複雑かつ安定で調和した融和的自己へ発達してゆく。

図36 融和的自己への成長(2)

図37 融和的自己への成長(3)

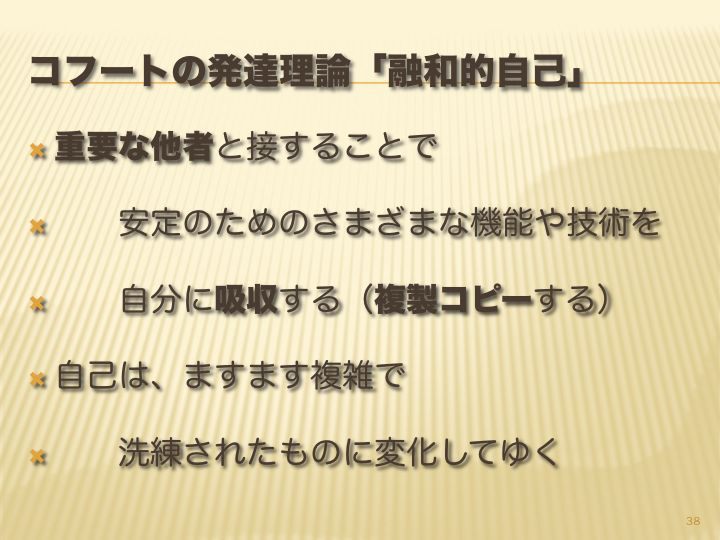

重要な他者と接することにより、自己が安定するためのさまざまな機能を自分の中に吸収する。複製=コピーするとも言える。「変容性内在化」である。自己はますます複雑かつ安定で調和のとれた洗練されたものに変化してゆく(図38)。

図38 融和的自己への成長(4)

以上、コフートの発達理論を概説した。今回の記述は、前回「(Ⅱ)自己心理学の特徴」で概説した内容を土台にしている。

まず何よりも重要なのが、自己の発達に大切な役割を果たす「重要な他者(=自己-対象)」の理解である。「鏡自己-対象」「理想化自己-対象」「双子自己-対象」が分かりにくかった場合は、是非前回の内容を読んでご理解いただき、今回の記述を充分理解するために役立てていただきたい。

コフートの自己心理学では、子どもの自己は「仮想的自己」から「中核自己」を経て「融和的自己」へと発達してゆく。その発達において重要な役割を果たすのが、母親であり、父親(または父親的な理想を与える母親)であり、兄弟や親友、伴侶や恋人である。

発達に伴って自己の構造がだんだん複雑になってゆくことは、図式化したので概要をイメージしやすかったのではないかと思う(図24~25、27、29~31、33~34、36~37)。コフートの自己心理学では、構造の複雑さは調和と安定を意味する。複雑な構造は、決して不安定と混乱を意味しない。

次回は、何らかの理由で自己構造がうまく発達しなかった場合のことを考えてみる。概説するのは、自己愛性パーソナリティー障害と情緒不安定性パーソナリティー障害などについてである。(つづく)

脚注

5)実質上の自己:自己未満だが自己とほぼ同等のもの。よくわからない説明だが、ようするに未熟で原始的な自己のことと思って良い。

コフート 健全な自己愛と自己心理学(Ⅳ)傷つく自己

傷つく自己

傷つく自己

今回は、まず「野心と理想」についてまとめる。「自信とプライド」と言い換えてもよい。次いで健全な自己発達の概論に再度触れる。そのあと、自己の発達過程に何らかの障害を来したパーソナリティー障害について概説する。

コフートの発達理論においては、「自己愛」は自己の発達を促す根源的なエネルギーである。人が人としての形を保つ上で欠かせない。自己の発達に必要な重要な他者、すなわち三種類の「自己-対象」から、人はさまざまな能力などを取り入れて消化吸収し成長する。

三種類の「自己-対象」は、すでに述べている通り「鏡自己-対象」「理想化自己-対象」「双子自己-対象」のことである(図39)。

図39 自己-対象

すでに概説したように、鏡自己-対象としての母親から「野心(向上心)の極」が形成され、理想化自己-対象としての父親または母親から「理想の極」が形成される。こどもの自己は、「中核自己」として原始的な構造を持ち始める(図40)。

双子自己-対象としての兄弟や友達から執行機能、すなわち行動のための能力や技術を取り入れる(図40)。

図40 自己-対象と中核自己

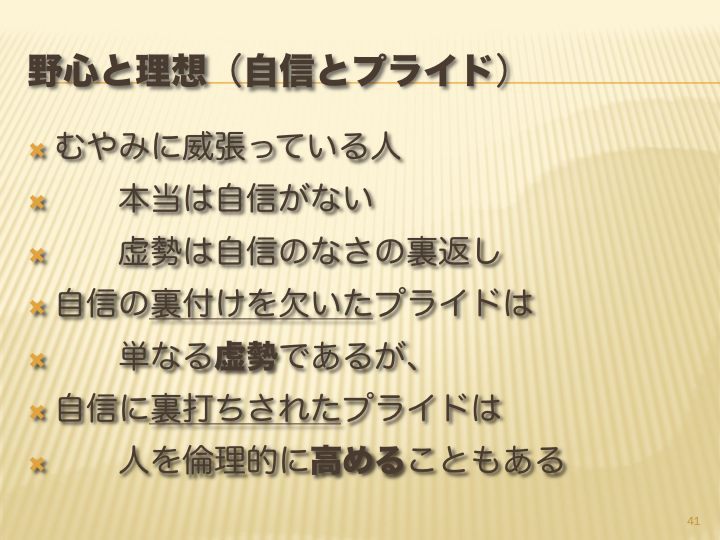

ここで中核自己の二つの極、野心と理想について、別の角度からもう少し詳しく解説する(図41)。よく言われる。むやみに威張っている人は本当のところは自信がない。虚勢は自信のなさの裏返しである、と。

自信の裏付けを欠いたプライドは単なる虚勢である。それに対し、自信に裏打ちされたプライドは人を倫理的に高めることもある、と。

図41 自信とプライド(1)

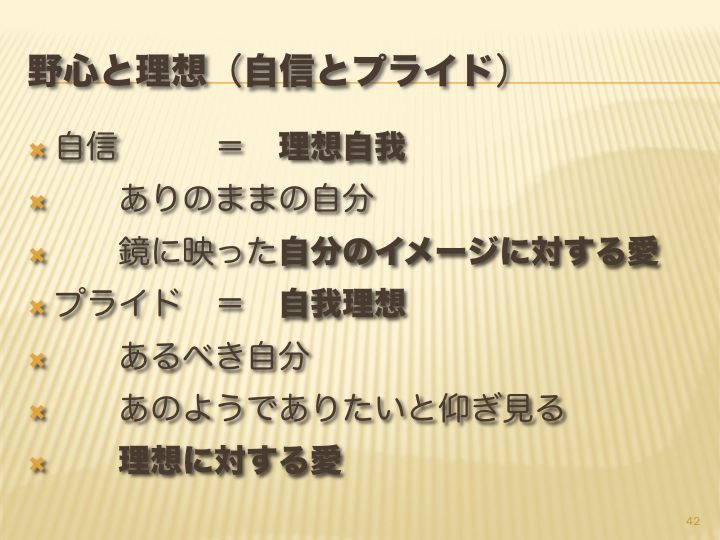

精神分析的自己心理学から言うと、もともと「自信」とは「理想自我」であり、健全な「プライド」は「自我理想」と呼ぶそうである。

理想自我(=自信)は、ありのままの自分に対する「愛」である。鏡に映った自分のイメージに対する「愛」と言える。対して、自我理想(=プライド)はあるべき自分に対する「愛」のことで、あのようでありたいと仰ぎ見る理想に対する「愛」とされる。

健康な「自己愛」の立場からの、健全な「自信」と「プライド」についての定義と考えて構わないと思う(図42)。

図42 自信とプライド(2)

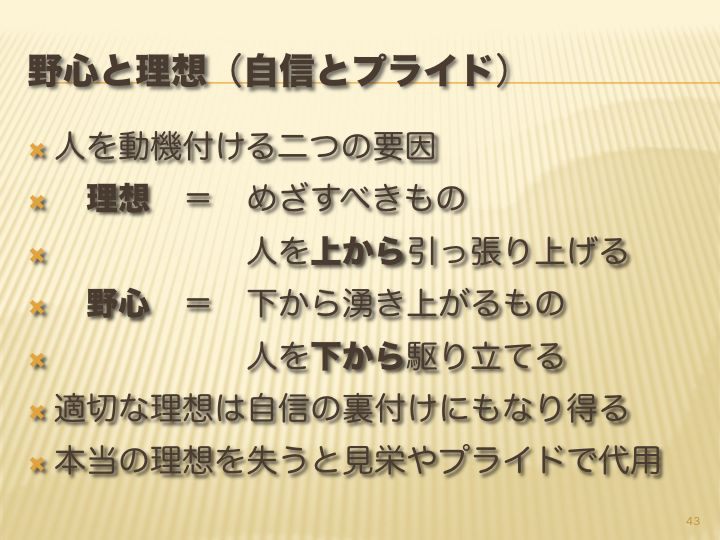

そもそも人を動機付ける要因として「理想」と「野心」が挙げられる。「理想」は目指すべきもので、人を上から引っ張り上げる。対して「野心」は、内から湧き上がり、ヒトを下から上へと駆り立てる。

適切な「理想」は、健康な「自信」を裏付けることがある。反対に「理想」を失うと、見栄や不健全な「プライド」で代用することになる(図43)。

コフートは「自己愛」を健全なものとして肯定する。「自己愛」、ここではすなわち「理想自我=(自信、ありのままの自分に対する愛)」と「自我理想=プライド、あのようでありたいと仰ぎ見る理想に対する愛」は、人を動機付ける重要なファクターである。

図43 人を動機付ける野心と理想

次から、健全な自己愛の発達とその障害を概説する。

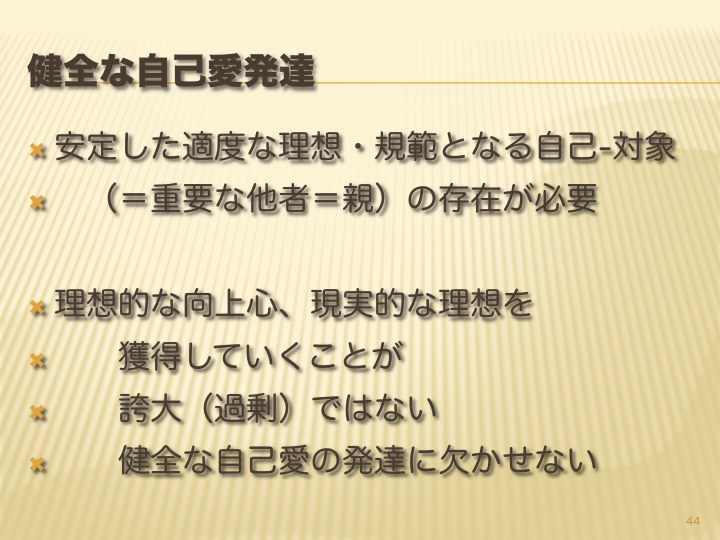

コフートによると、健全な自己愛発達のためには、安定した適度な理想や規範となる「重要な他者」の存在が欠かせない。それは親であり、親が「自己-対象(=重要な他者)」となる。

理想的な向上心、現実的な理想を獲得することが、健康な自己愛の発達に欠かせない。それらを獲得できないと、肥大自己のままとどまったり、過剰な自己愛となってしまったりする(図44)。

図44 健全な自己愛の発達

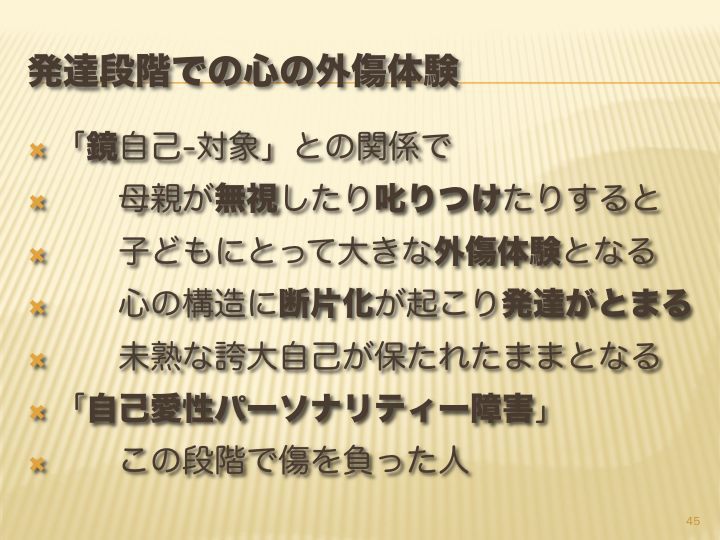

コフートによる「中核自己」発達の段階で、「鏡自己-対象」である母親が子どもを過度に無視したり叱りつけたりすることがある。それは、子どもにとって大きな外傷体験となる。

心の構造に断片化が起こり自己の発達が止まる。肥大自己が保たれたままとなりパーソナリティー障害を持つようなリスクがある。

コフートは考えた。「自己愛性パーソナリティー障害」は、「中核自己」の原始的構造のうち「向上心(=野心)」の極を形成する段階で、その心に大きな傷を負った人々である、と(図45)。

図45 発達段階での心の外傷体験

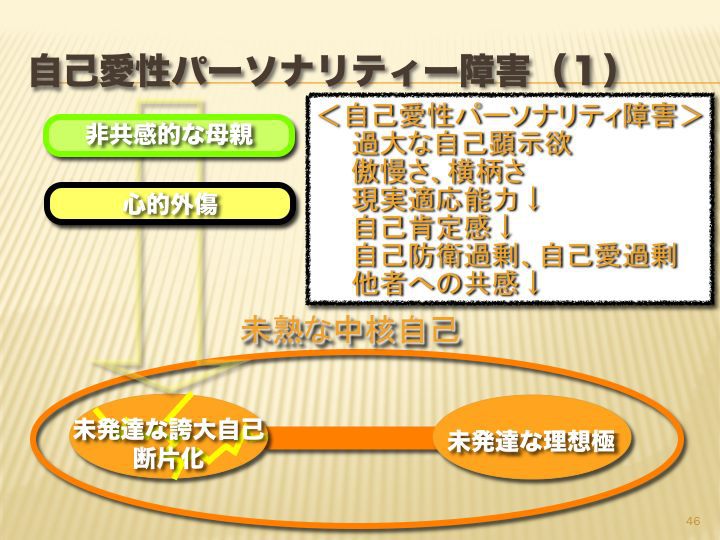

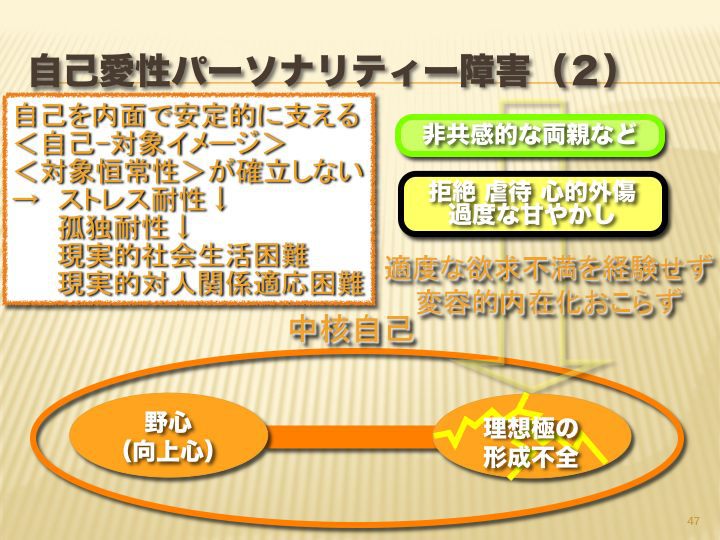

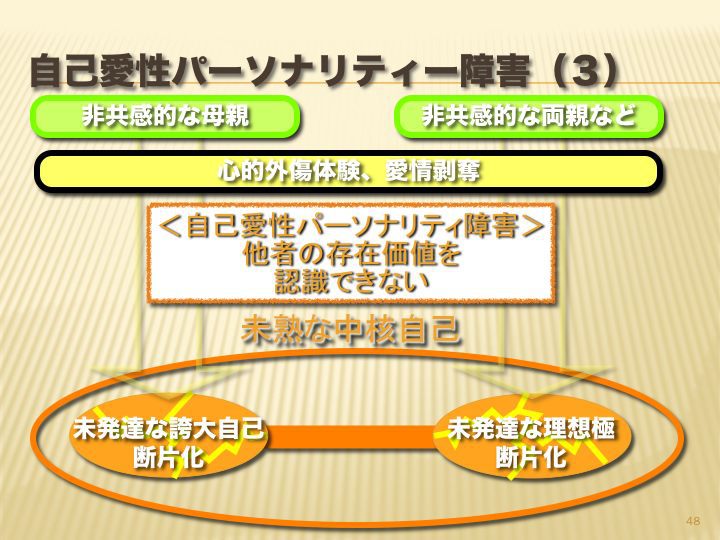

次の図46~48で「自己愛性パーソナリティー障害」の形成に関する、コフートの仮説を紹介する。

母親が非共感的な場合、子どもの心は強く傷ついて著しい「心的外傷」を受ける。母親が子どもの誇大自己を受け入れたり認証したりすることができない場合である。過度に無視したり叱りつけたり、最もひどいケースでは育児放棄やネグレクトなどの状態に至る場合である。

子どもの心はその「心的外傷」のために、野心の極が十分には形成されない。誇大自己は未発達なまま、断片化してゆく。

すると、認めてもらいたくて自己顕示欲が過大になり、傲慢で横柄な性格が形作られる。現実適応能力や自己肯定感は低下したままで、自己防衛の気持ちと自己愛が過剰となる。他者への共感に乏しいパーソナリティーが形成される(図46)。

図46 自己愛性パーソナリティー障害(1)

母親または両親が非共感的だと、理想極の形成にも影響をもたらす。親による拒絶、虐待や過度な甘やかしにより、子どもは心的外傷を受ける。適切で適度な欲求不満を経験せず、重要な他者である自己-対象の変容的内在化が起こらない。そのため理想極が形成不全となる。

自己を内面から支えることができるためには、安定した「自己-対象イメージ」の存在が欠かせない。それを「対象恒常性」という。対象恒常性が確立していると、自己が内面から安定的に支えられる。

理想極が傷つけられたままだと、ストレス耐性や孤独耐性が低くなる。そして、現実的な社会生活が困難となるとともに、対人関係も非常に難しいものとなる(図47)。

図47 自己愛性パーソナリティー障害(2)

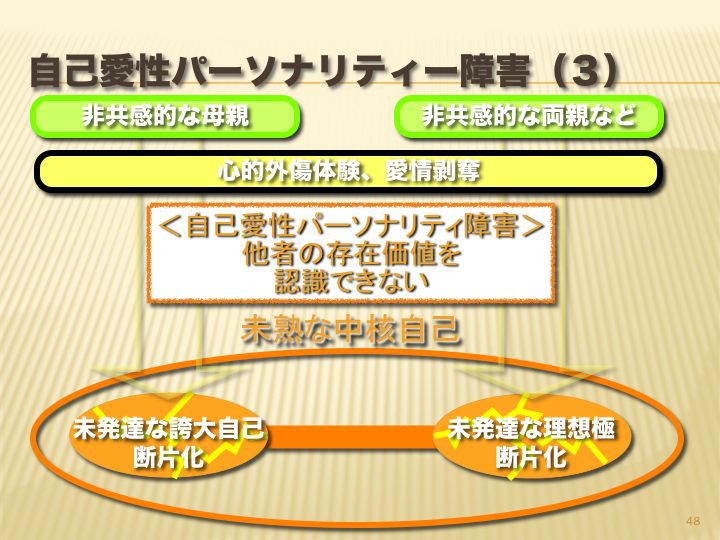

非共感的な親により、子どもが心的外傷や愛情飢餓(愛情剥奪)を経験すると、誇大自己や理想極は未発達なままとどまり断片化する。中核自己が未熟なまま大人となり、他者の存在価値を認識できず共感もできないパーソナリティーが形成される(図48)。

図48 自己愛性パーソナリティー障害(3)

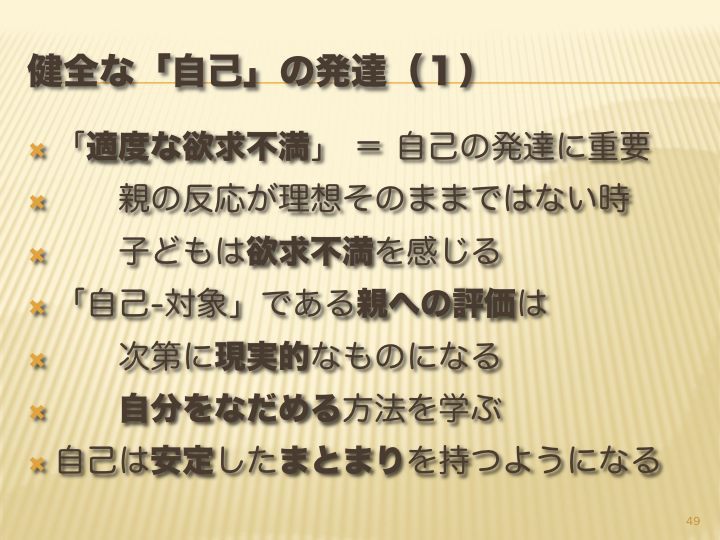

では、適切で健全な「中核自己」の発達を促すためにはどうしたら良いのだろうか?コフートは述べる。「適度な欲求不満」が健康な自己の発達には重要である、と。親の反応は理想的であるとは限らない。子どもは欲求不満を感じる。

適度な欲求不満を持ちながら暮らしてゆく時、子どもは何とかして自分をなだめようとする。次第に自分をなだめる方法を学んでゆく。自己-対象である親への評価は、現実的なものになってゆく。

そうした中で、自己は安定したまとまりを持つようになる(図49)。

図49 健全な「自己」の発達(1)

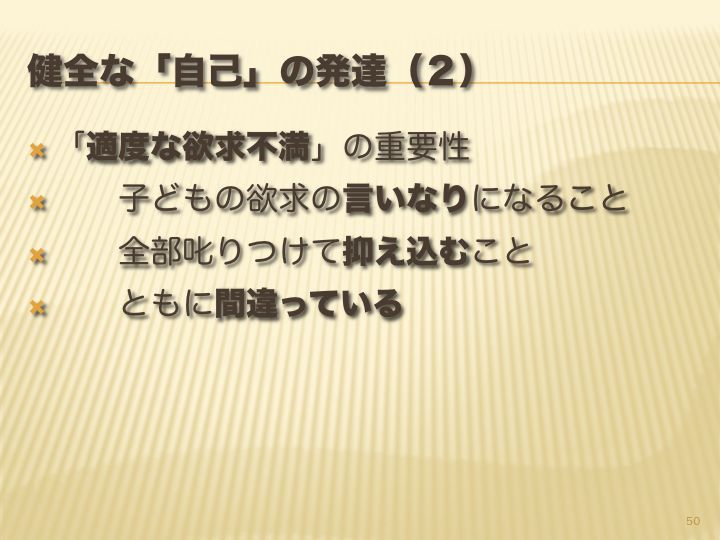

親として子どもの「欲求不満」をどう扱うか?コフートの理論から言えるのは、子どもの言いなりになることと叱りつけて抑え込むこと、その両方とも間違っている。

共感的に、適度に欲求を満たして適度になだめてゆくこと、すなわち「適度な欲求不満」の状態におくことが大切である、という(図50)。

図50 健全な「自己」の発達(2)

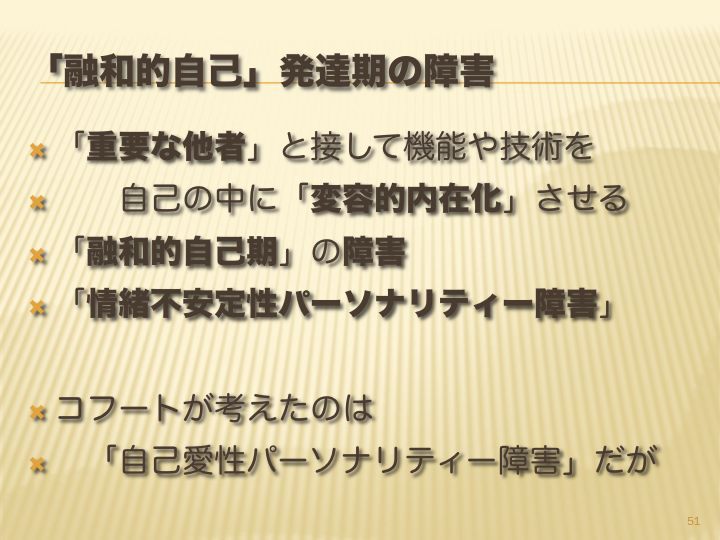

コフートが取り扱ったのは「自己愛性パーソナリティー障害」である。その一方で、「融和的自己」発達期の障害としての境界性パーソナリティー障害(脚注6、7)を解釈する立場もあるようだ。

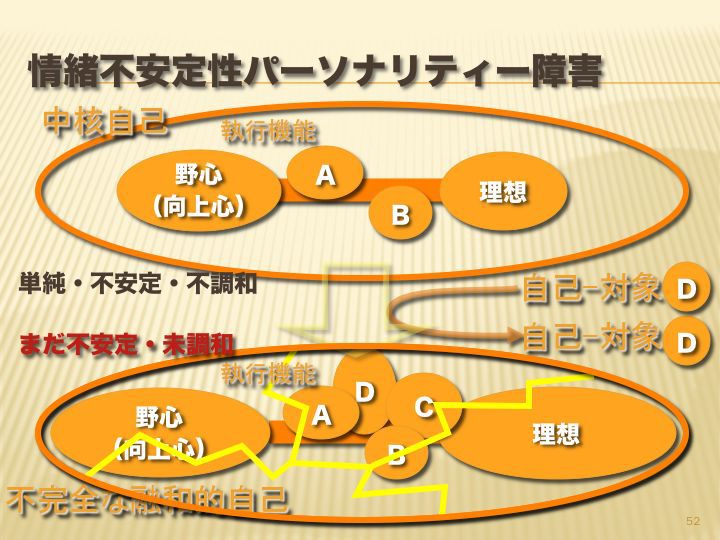

情緒不安定性パーソナリティー障害(脚注6)では、「重要な他者(双子自己-対象)」に接してその人の機能や技能を自己の中に取り込めない。「変容的内在化(=消化)」をすることができず、「融和的自己」の発達が障害される、という(図51)。

図51 「融和的自己」発達期の障害

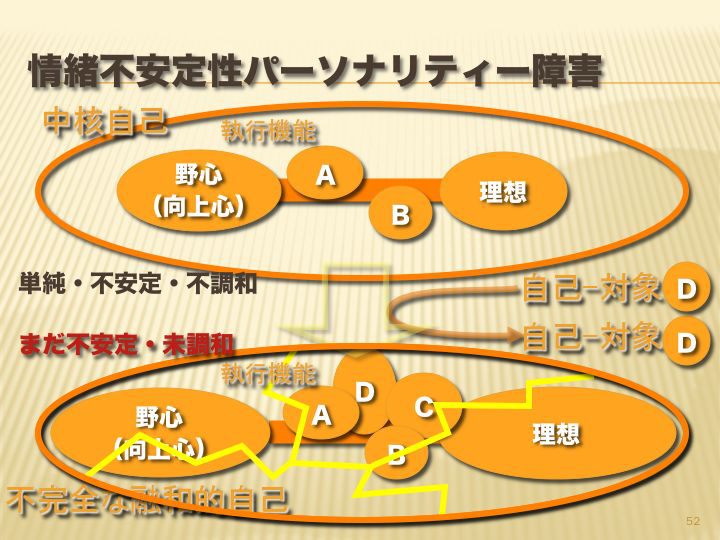

図式化すると図52のようになる。不安定、単純、不調和なままの中核自己(双極自己)は形成されている。この時期の自己は双子自己-対象(重要な他者)から機能(C、Dなど)を取り込む。

しかし、十分には「変容的内在化」ができないため、自己の構造はまだ単純、不安定で未調和な状態のままとどまる。発達が十分には進まず、融和的自己は不完全なままとなる。

図52 境界性パーソナリティー障害(脚注6)

「重要な他者」との出会いが、自己と「自己愛」の健全な発達のためにいかに重要か概説した。重要な他者である母親、父親、兄弟や親友、またそれに準ずる人々の存在は、自己を成長させるために欠かすことができない。

次回、最終回は、パーソナリティー障害などの治療について概説するとともに、私たちの健全な「自己愛」の発達に重要なポイントをまとめる。(つづく)

脚注

6)境界性パーソナリティー障害、情緒不安定性パーソナリティー障害:境界性パーソナリティー障害は、アメリカ精神医学会の定義(DSM-IV-TR)による名称である。WHO(世界保健機構)の分類(ICD-10)では、情緒不安定性パーソナリティー障害(境界型)と呼ばれる。

7)境界性パーソナリティー障害と境界例の違い:境界例と境界性パーソナリティー障害は混同されやすい。境界例とは、パーソナリティー障害における広義の疾患概念で、主にB群パーソナリティー障害(反社会性パーソナリティー障害、境界性パーソナリティー障害、自己愛性パーソナリティー障害、演技性パーソナリティー障害)の人々を指す。

コフート 健全な自己愛と自己心理学(Ⅴ)自己愛の回復

自己愛の回復

自己愛の回復

パーソナリティー障害の方と身近に接すると、大きな衝撃を受けることが間々ある。ご本人も周囲も苦しんでいる。医療機関などにご本人が来られる場合も、その治療は困難を極める。「そもそも性格の問題であ」「病気ではない」「治らない」とも言われる。

現代でも、薬物療法は補助的な役割しか果たさない。コフートの時代は、その薬物療法すら現在ほど整ってはいなかった。コフートは、パーソナリティー障害、特に自己愛性パーソナリティー障害の方々と臨床現場で関わりを多く持ち、生涯をその研究と治療に捧げた。

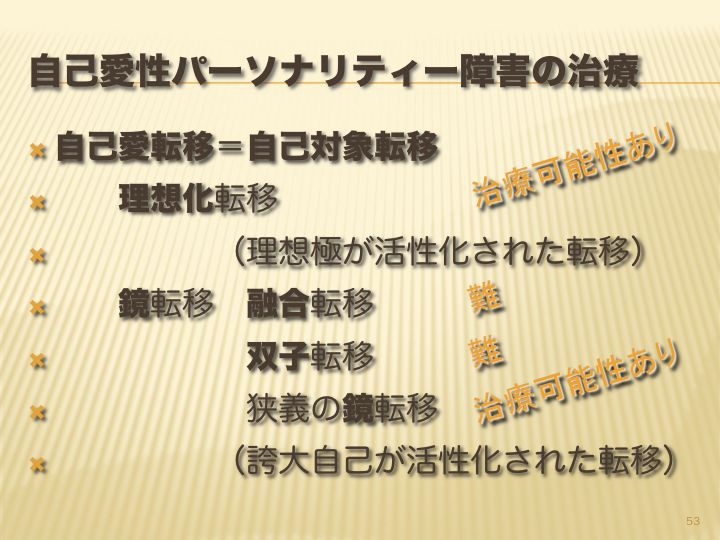

コフートの治療原理は「転移(脚注8)」である。精神分析で言う「患者が過去の体験をもとにしたいろいろな感情を治療者に向けてくる現象」が「転移」である。フロイトが発見し、この現象を治療に積極的に利用した。転移を解釈し、それによって患者に洞察を得させようとしたのである。

特にコフートが自己愛転移、自己-対象転移と呼んだものに、「理想化転移」と「鏡転移」がある(図53)。理想化転移は中核自己の理想極が活性化された転移でり、鏡転移は誇大自己が活性化された転移である。

鏡転移はさらに、融合転移、双子転移、狭義の鏡転移の三つに分けられる。それぞれの中身は後述する。コフートの経験によると、理想化転移と狭義の鏡転移が見られる場合に治療の可能性があったという。

図53 理想化転移と鏡転移

理想化転移が起こるケースでは、理想極が形成する過程でトラウマを受けている場合が多い。断片化した心の構造を補償するため、患者は治療者に「理想化転移」を起こしやすい。

理想化転移という自己-対象転移(自己愛転移)は、理想化された「親イマーゴ(脚注9)」が心理療法の場面で活性化されたものと考えられる。女性クライアントが男性セラピストなどに「父親」像を見出すことを想像すれば良い(図54)。

図54 理想化転移(1)

治療目標は、まずセラピストも万能ではないことに気付かせることである。次に、自己と分析家に対する適切な評価と対応が可能となるよう支援することになる(図55)。

治療現場を離れた後でも、患者が自分と他者と対する適切な評価を持てるようにするのである。適切で現実的な対応が可能となるよう洞察を得させてゆく。繰り返しになるが、理想化転移を起こすクライアントは治療の可能性がある。そうコフートは述べている。

図55 理想化転移(2)

次に鏡転移を説明する。自己愛性パーソナリティー障害のクライアントは、断片化した自己愛に弾力性を取り戻そうと、誇大自己を活性化させることがある。治療者に対してそのような「転移」を起こすことを、広義の鏡転移と呼んだ(図56)。

図56 鏡転移

前述したように、広義の鏡転移には融合転移、双子転移、狭義の鏡転移の三つがある。まず、融合転移について少し解説する。

融合転移を起こすクライアントは、自己と治療者を混同し同一化する。患者は、セラピストの心理や行動を完全にコントロールできると錯覚する(図57)。コフートによると、このような現象が起こると、一般に治療は難しい。

図57 融合転移

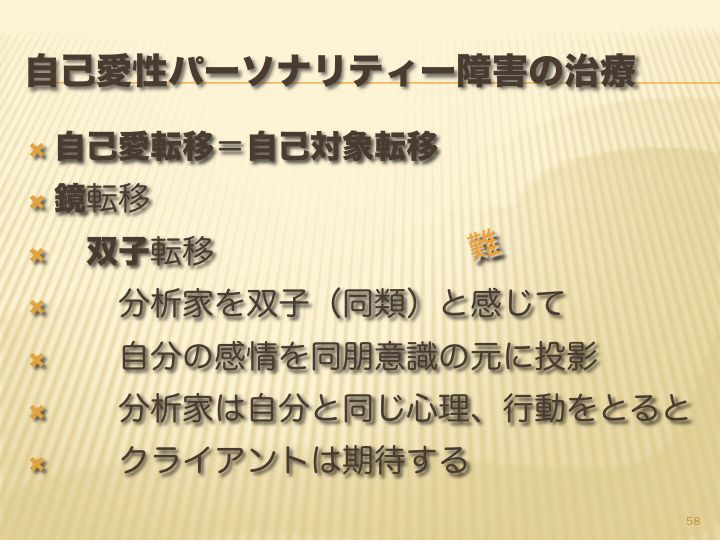

二つ目は双子転移である。双子転移を起こすクライアントは、分析家を同類、同胞(双子)と感じ取る。同胞意識を持つ対象の元に、自分の感情を投影する。

患者はセラピストに、自分と同じ心理となることを期待する。同じ行動を取ることをクライアントは治療者に期待する(図58)。臨床経験上、この場合も治療は難しいという。

図58 双子転移

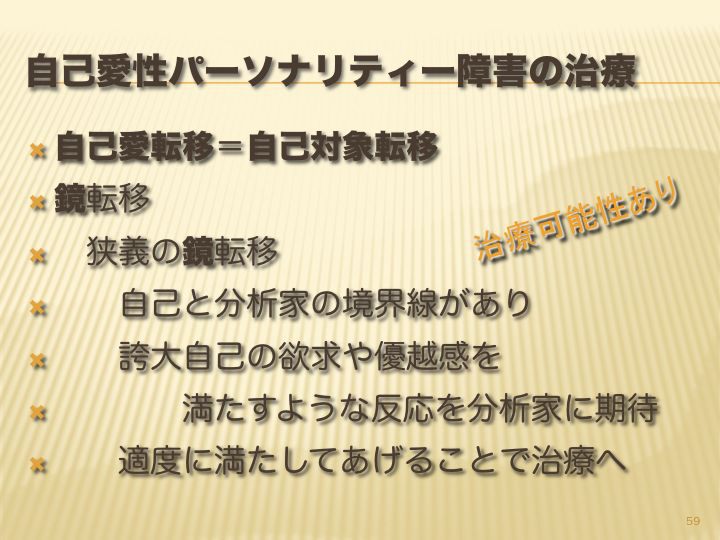

三つ目は狭義の鏡転移である。狭義の鏡転移を起こすクライアントは、自己と分析家の間に一定の境界線を認める。

誇大自己の欲求や優越感を満たすような反応を、患者はセラピストに期待する。適度に満たしてあげることによって治療へ結びつける(図59)。コフートによると、この狭義の鏡転移を起こすクライアントは治療の可能性があるという。

図59 狭義の鏡転移

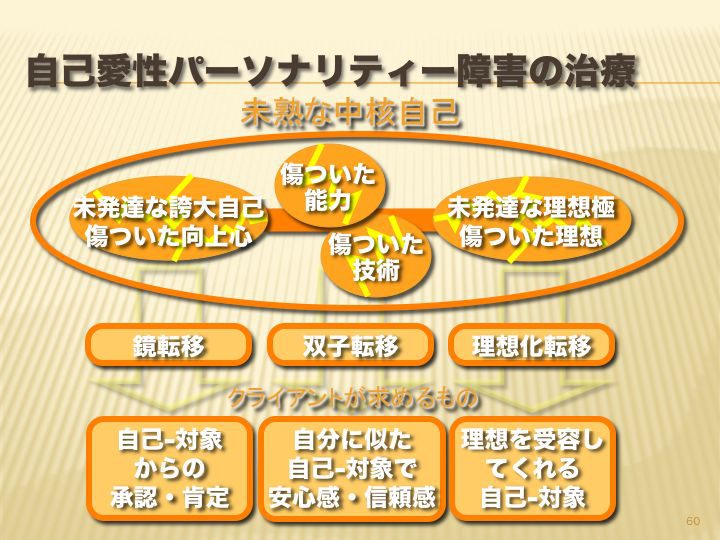

図式化したものが図60である。未熟な中核自己は次の三つからなっているといえる。まず、未発達な誇大自己、傷ついた向上心という片方の極である。次に、もう一方の極も未発達である。傷ついた理想しか有していない。三つ目の執行機能(能力や技術)も傷ついている。

狭義の鏡転移を起こす場合、クライアントが求めているのは自己-対象からの「承認」「肯定」である。理想化転移が見られる場合、求めているのは「理想を受容してくれる自己-対象」である。

他方、双子転移という現象が認められる時、クライアントは「自分に似た自己-対象」を強く求めていて、安心感や信頼感を得ようとする。

図60 「転移」とクライアントが求めるもの

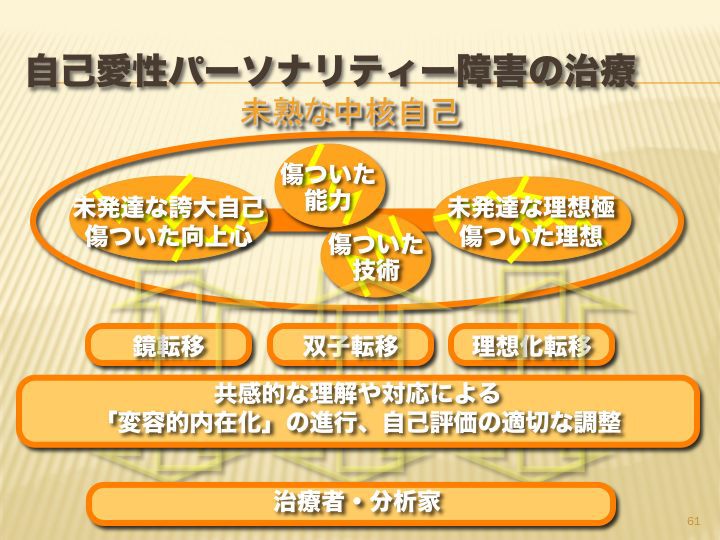

自己愛性パーソナリティー障害のクライアントを前にして、治療者はまず「共感的な理解と対応」を心がける。次に、起こっている「転移」を分析、理解する。

そのうえで、分析家は「自己評価」を適切に調整し、クライアントが向上心や理想、執行機能を「変容的内在化」させてゆくプロセスを支援してゆくのである(図61)。

図61 セラピストの関わり

治療上、非常に大切なことをまとめる。私たちの自己は「重要な他者」からさまざまな能力を吸収してゆく。奪い取るのではなく、複製して自分の中に取り込んでゆく。これを繰返すところに、自己の健全な「成長」がある。この過程は一生のあいだ続く。

私たちは「重要な他者」と触れることによって成長してゆく。「重要な他者」およびその能力に熱中するすることで成長を続けてゆく。

コフートは言う。自己愛性パーソナリティー障害などの障害を抱えた方たちであっても、自己は傷ついている。しかし、何か「欠陥」を持っているわけではない。自己のどこかが「欠損」しているわけでもない。

彼らの自己が成長して行くのに「もう既に遅すぎる」ということはない。レッテルを貼るべきではない、と(図62)。

こういったことは、何も自己愛性パーソナリティー障害を抱えた方々だけに限らない。子どもや他の家族、それ以外の他者との関わりの中で、「おや?」っと思ったり「どうしたらよいのだろう」と課題を抱えたりしている場合にも当てはまる。自分自身についてもである。

彼らも私たちも、「自己」は成長過程の中にあるのだ。成長するのに「遅すぎる」ということはない。レッテルを貼らない方が良いのである。どこかに「欠陥」があるわけではないのだ。自己が「傷ついている」状態にあるだけなのだ。

図62 自己の成長は継続的なプロセス

相手の言いなりになるのは止めた方が良い。全部ダメだと完全に否定したり抑圧したりするのも間違っている。「適度な欲求不満」を持つような、「共感」と「枠組み」のバランスが必要である。

こども(患者)だけでなく、親や支援者の「自己愛」が、より洗練されたものとなることが重要である。ともに「自己」がより成長すること。それが課題を乗り越えてゆくのに大切なことであろう(図63)。

図63 適度な欲求不満と健全な自己愛

コフートの理論から理解できることは、患者さんとその支援者が「自己愛」をより洗練されたものにしてゆくことの重要さである。「自己」は継続的に成長する。「欠陥」があるとレッテルを貼り合わないように支援することの必要性である。

私たちは、精神分析的自己心理学から、健全な「自己愛」の重要性を学ぶことができる。傷つき、病みやすい私たちの「自己」は、健康的に成長してゆく豊かな可能性がある。その可能性を大いに学びたい。

コフートは、私たちの自己が一生涯にわたって成長すると主張している。今後も、重要な他者と多く出合い、自己を成長させていきたいものである。

(了)

ハインツ・コフート 健全な自己愛と自己心理学

This file was designed on Keynote and Pages softwares/MacBookAir.

脚注

8)転移:抑圧された感情を、抑圧した時とは違う人物に対して感じることを感情転移と呼ぶ。精神療法の現場では、ふつうクライアントがセラピストに対して向けてくる。その現象が「転移」である。逆に、セラピストがクライアントに対して感情転移を起こす場合もある。それは「逆転移」と呼ばれる。

9)イマーゴ:ユングが提唱した分析心理学の用語である。心象、形象とも訳される。内面心理で形成され、直感的に心の中に生起され、意味を表現する「外的対象の像」とされる。本文の例で簡単に言うと、親のイメージと考えて良いだろう。

参考資料

1)http://ja.wikipedia.org/wiki/コフート

2)http://ja.wikipedia.org/wiki/自己心理学

3)http://ja.wikipedia.org/wiki/自己愛

4)http://ja.wikipedia.org/wiki/フロイト

5)http://ja.wikipedia.org/wiki/自己-対象

MentalHeal...

MentalHeal...